教育部办公厅近日印发《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》牛千万,强调要全面落实“体育每天2小时”,把体育活动作为促进学生心理健康的重要着力点。多位教育、体育与心理健康领域的专家表示,这一举措体现了“健康第一”的教育理念,体育不仅是强健体魄的重要途径,也是促进学生心理健康、培养坚韧品格的关键抓手。

《措施》从减轻学业负担、保障睡眠时间到加强体育活动,构建了学生心理健康工作的全链条。“体育每天2小时”成为专家热议的重点。体育在学校教育体系中的地位正在从“课外活动”转变为促进学生全面发展的核心环节。

中国教育科学研究院体育美育教育研究所所长于素梅认为,这一措施的出台特别及时,将成为学生心理健康状况出现“拐点”的契机。她表示,体育活动不仅能改善学生体质健康,还能增强心理韧性和抗挫能力,是落实“健康第一”教育理念的重要途径。于素梅将体育促进心理健康的路径概括为“动起来、升起来、强起来”。她解释说,“动起来”是数量保障牛千万,要让学生每天都有充足的体育锻炼时间;“升起来”是质量提升,既要让体质好起来、技能强起来,也要让心理品质随之提升;“强起来”则是习惯养成和责任意识的提升,要让孩子成为自己健康的第一责任人。

在《措施》中,体育被赋予促进心理健康的新使命。政策不仅关注“运动量”的达标,更重视“运动质”的提升——体育不再是单纯的身体锻炼,而是帮助学生建立积极心态、增强自信与社会适应力的重要方式。

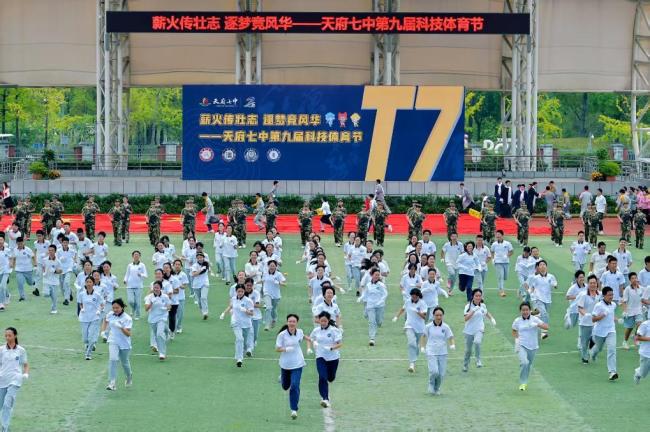

四川天府七中的实践为体育赋能心理健康提供了生动样本。学校自创校以来就将体育教育与心理健康教育深度融合,探索出一条以体育促进身心健康、以运动激发生命活力的路径。学生可在60余项运动中自由选择,形成“天天运动、人人参与”的校园氛围。学校还联合心理教师推出“阳光调适运动包”,将跑步、瑜伽、太极、飞盘等项目纳入情绪管理方案,帮助学习压力大的学生缓解焦虑、恢复积极心态。

长期从事心理健康教育的湖北省华中师范大学第一附属中学教师余娇娜表示,目前青少年心理健康问题呈现多样化趋势,情绪困扰、学习压力、人际关系冲突等问题时有出现。她指出,体育是帮助学生走出困境的重要途径。当孩子能选择自己喜欢的运动时,身体在出汗、加速中分泌多巴胺和肾上腺素,会自然产生快乐感,也能排解体内的“情绪毒素”。

北京大学儿童青少年卫生研究所所长宋逸认为,全面落实“体育每天2小时”不仅是教育管理的细化要求,更是心理健康促进的系统工程。她建议,从理念到机制,学校都应形成系统推进格局。校长和管理层要具备“以体育促进全面健康”的意识,带头参与体育活动,将体育育人纳入治校理念。同时要强化体育教师队伍建设,完善培训机制,提升教学水平,让体育课堂成为学生心理成长的重要阵地。在校园环境建设中科学规划运动空间,丰富器材种类,结合体育节、主题宣传和荣誉评选等活动强化文化浸润,逐步形成“人人参与、乐在其中”的校园风尚。

专家们普遍认为牛千万,《措施》的出台将推动学校、家庭与社会形成更紧密的合力。通过系统落实“体育每天2小时”,不仅可以强化学生体质,也能在运动中培育自信、合作与坚韧,成为化解焦虑、改善情绪、促进成长的重要力量。

美港通证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。